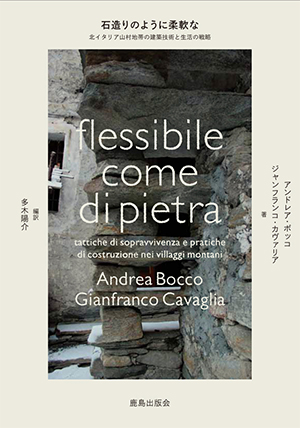

偶然に任されたものはなにひとつない——、村落形態への洞察から導き出された警句には、山に暮らす人々の環境への思慮深さが窺われる。北イタリア・ピエモンテ州から美しい写真とともに届いた建設と生存の教え43篇。

石造りのように柔軟な

北イタリア山村地帯の建築技術と生活の戦略

ISBN:9784306046214

体裁:A5・212頁

刊行:2015年4月

- 第1章 テリトリーと村落

- 山は繋がっていた/重力を活かす/偶然に任されたものはなにひとつない/環境のあるがままの形に従う/標高差を活かす/場所への融合/社会のなかにある諸関係の投影として

- 第2章 住居と建築技法

- 生活の場にして生産活動の道具としての家/地域が生む住居の空間構成/地域が生む建築技法/手に入るものでやりくりする知恵と技術/木材だけでいい時/物を適切に使うとは/シェアリングとコンヴィヴィアリティ/物の可能性を読み取る/一回作ればもう大丈夫/壁を解読することは、場所を解読すること/葡萄畑の墓地が語るもの/時の流れのなかで変わってもいいじゃないか/手の知性あるいはgaubi(粋)/オリジナルの外観とエネルギーの問題/個別の現実と法規の適用/空き家と伝統

- 第3章 エネルギーと農業

- 自給自足のための地域的基盤/住居、土地、エネルギー(食糧、燃料)/理解可能なテクノロジー/蓄積された熱を利用する/二通りの耕地細分化/消えゆく人間的風景の豊かさ/山に農業を取り戻す/環境の徹底利用/次世代への投資/風景の誕生/動物の体温と人間的な温もり/ほぼ菜食主義的な食物摂取

- 第4章 そして今日

- 場所を理解する二つの方法/押し入って来たインフラ網/忠実さのなかの偽り、作り変えのなかの真正さ/アクセスが可能であるとはどういうこと?/「本物」がヘリコプターでやって来るとき/消滅か再生か/一行の法律が共同体の数世紀に渡る慣習を抹殺しうる/亡き人々への思い

繊細な複合体に生きるメンタリティ

樋口貴彦

筆者はスイス政府の奨学金を得てイタリア語圏の大学に留学していた2004年から2005年にかけて、スイス側のロカルノとイタリア側のドモドッソラの間の山地にたびたび脚を運び、石造りの家屋の調査を行っていた際に、石積みの壁のある石敷きの旧道をしばしば通った。薄暗い森のなかの道を好き好んで歩いたわけではない。家屋の測量や聞取り調査が数少ないバスの通過時刻までに終わらない場合に、やむを得ず通ることになった。その道は、車道のように大きく迂回することなく、集落同士を最短距離でつなぎ、効率よく斜面を移動するために山地のわずかな地形の起伏や斜面の方角、地質と呼応しており、また大きな岩の下には、悪天候時に身を寄せることができる室が設けられ、沢や滝をまたぐ危険な場所には地元の聖人を祭る祭壇が置かれていた。GIS(Geographic Information System)に現れないそうした森の道を通ることは、心安らかざることではあったが、堆積物の下にひっそりと埋もれかかりながら、ランドスケープに呼応した人々の知恵やそこに費やされたエネルギーの集積を感じると、自然と不安な気持ちは和らいだ。自動車が生まれるはるか以前のインフラに救われて、夕暮れどきに山里の村までたどり着いたことが何度あっただろうか。

本書は、その焦点を山地に向けている。それはなぜか? 私たちにとって山地とはいかなる場所か? もしくはいかなる場所であったか? 都市に生きる人々にとって山地は自然の魅力にあふれたレクリエーションの場であり、自分たちの文化のルーツを探るノスタルジーに浸るための場所であるのかもしれない。20世紀を通じて山地が、都市に資源や人々を供給する場であり続け、一方で都市の進んだ文化や牧歌的な農村のイメージを享受し続けてきたことは、世界に共通する現象だったろう。現在では人口減少に悩み、生産性の低い場所として観光に頼りがちなのも山地の傾向である。しかし筆者が着目するのは、山地の際立って明確な自然条件のなかで蓄積されてきた、人々の活動の論理性や、偶然ではない非常に繊細な多要素の複合体としての集落の姿である。山地が限られた地域の資源を有効に活用して持続性を維持してきた偉大な経験の舞台である点に着目し、未来のための実験ラボとしてとらえようとしている。本書は、焦点を山地に向けながら、山地についての本ではない。サスティナビリティを考慮した発展モデルについての議論に具体性を与える場として山地を題材にしているのだ。本書の視程は、著者の言葉を借りるならば「過去の建築物のなかにわれわれが見出せる調和を構成していたところの、それぞれの土地における物質やエネルギーの流れとの関係を取り戻す」(p.16)ことにあり、そのために伝統的なアルプス文化のレパートリーをさまざまな断片から解読し、その原則をアカデミックな形式を避けてわかりやすくすくい上げようとするところにある。

本書が取り上げてきた山地とは、イタリア・ピエモンテ州のフランスの国境から、スイス南部ティチーノ州の西部に至る、石造の集落群で知られたアルプスの南麓の一帯である。この地域では、フランス語に近いイタリア語の方言が使われているほか、校倉造りの家屋で知られるドイツ語アレマン系の言語を用いる地域もあり、言語同様に急峻な谷筋に木と石の建築文化が入り乱れる状況が見られる。その屋根架構の特徴については、『東ヨーロッパの木造建築』(相模書房、1988)で太田邦夫氏が解説しているが、標高にもとづく自然環境と人々の営みが集落や家屋に如実に現れ、急峻な地形に立地する集落や家屋の、周辺の環境に応じて刻々と変化する姿が見られる一帯といえる。稲作を中心とした農業が営まれる日本の山地の集落と大きく異なるのは、この一帯では酪農が営まれ、谷の下から尾根や峯に至るまで、土地が垂直方向に利用されているという点である。集落には酪農のスケジュールに合わせて特徴があり、本拠地としてとくに冬季を過ごす里の村、夏季を過ごす季節性の山の村、さらに真夏に家畜を放牧させるアルプが標高に応じて設けられている。これらの立地は1,000m以上の標高差にまたがることもあり、周辺の植生に応じて石や木の用い方も異なってくる。一方でそれらの集落に共通する点は、徹底してその地の資源と立地を活かして成り立っているということである。

谷がちな地形のなかでできる限り有利に日照を得られる集落の立地、平地を耕地や牧地に費やすために最小限にとどめられた家屋の敷地、傾斜した地形の勾配と地熱を利用した家屋の間取り、周辺の土地で手に入れた屋根材や架構。著者の言葉のとおり「偶然に任されたものはなにひとつない」。じつはそうした土地と建築文化のつながりは、現在筆者が関わっている日本の山地においても同様に見られるものだ。しかし私たちは戦後、土地と関わるそうした知見に対して盲目になり過ぎた。本書はそうした建築文化を遠い過去の遺物としてとらえるのではなく、個々人の人生の長さを超えた視野から、未来の自然環境と人間の暮らしのあり方への問いかけとして、テーマを立てている。1冊を通じて投げかけるのは、そのような視点に立って山地の建築文化に接するメンタリティの持ち方である。

(ひぐち・たかひこ/職業能力開発総合大学校准教授)

[初出:『SD2015』鹿島出版会, 2015]