ジェイン・ジェイコブズの宿敵として知られる、“マスター・ビルダー”ロバート・モーゼス。

20世紀のニューヨークが生んだ稀代の能吏の評伝。

モーゼス vs ジェイコブズの構図を乗り越えたNY、渦中の東京

藤村龍至

1930年代のニューヨークで市民に知られ、尊敬を集めた官僚がいた。富裕層に独占されていた郊外の緑地を一般市民に開放するべく大量の州立公園を整備し、大都会ニューヨークとそれらの公園をつなぐ高速道路パークウェイを整備し、一般市民に娯楽を提供したロバート・モーゼス(1888~1981)である。

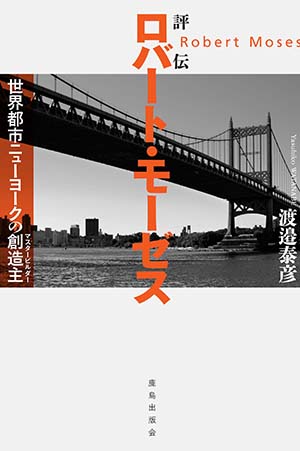

そのキャリアのひとつのピークはマンハッタンとブロンクス、ブルックリンをつなぐトライボロー・ブリッジの建設(1936)である。ル・コルビュジエが賞賛したとされる美しいデザインで知られるその橋は、世界恐慌のあとの厳しい財政状況のなかで実施されたニューディール政策の目玉でもあり、市、州、国の思惑が絡む難しいプロジェクトであった。

ここでモーゼスはブリッジの足元のランドールズ島とワーズ島のあいだを埋め立て、そこに娯楽施設を建設して通行料収入も稼ぐという、場所や事業のポテンシャルを最大限に引き出した軽やかな発想で課題解決と資金調達、維持管理など、近代インフラに必要な仕組みをつくり上げた。

近代的な組織や制度を駆使し、政治家やマスコミを味方につけ、行政にしかできないプロジェクトを次々と成し遂げる新しいエリート像。本書はそうしたモーゼスの業績を再評価するものである。

なぜ「再」評価かといえば、モーゼスのそうした輝かしい業績が今日では忘れ去られているからである。モーゼスといえば権力を振りかざして人々の自由を奪った官僚主義の権化であり、そして独自の理論に基づいて権力に立ち向かい高速道路の計画を中止させた反骨のスター、ジェイン・ジェイコブズの敵として知られている。ジェイコブズの方は本年も映画『ジェイン・ジェイコブズ―ニューヨーク都市計画革命―』が日本で公開されるなど、相変わらずの人気である。

モーゼスも少なくとも1929年の時点では民衆のヒーローであったが、30年のあいだに評価が逆転したのは、ロパート・A・カロの『パワー・ブローカー』ほか、いくつかのキャンペーンが功を奏したせいもあるだろう。『ジェイコブズ対モーゼス』(アンソニー・フリント 著、鹿島出版会、2011)の訳者でもある著者の渡邉泰彦氏は、ジェイコブズをヒロインとして崇め、モーゼスを糾弾しがちな現状のアンバランスな評価に対して疑問を呈する。

モーゼスだけが悪く、ジェイコブズだけが正しかったのかは今となっては分からない。モーゼスもジェイコブズも、ある時代、ある側面ではポジティブに評価され、文脈が変わるとネガティブに評価される。作品の評価は作家の死後ある程度経たないと安定しないように、都市計画家の評価もまた死後ある程度経たないと安定しないのであろう。初期の公園や橋はよかったが、市街地での強権的な振舞いはNG、生活から都市を描いたのはよかったが、のちに市民のエゴを増長させたのはNG、というように。要はあとの世代がどう学ぶかである。

NYは50~60年代のジェイコブズの活躍を経たあと、反対運動の激化や移民受け入れ、治安悪化に疲弊し、30年代に集中的に整備されたインフラが80年代に一斉に老朽化したことで財政も悪化したため長らくの停滞期が続いた。

2002年に市長となったマイケル・ブルームバーグは長いトンネルを抜けたNYの上昇気流を捕まえ、都市計画局長にアマンダ・バーデン、交通局長にジャネット・サディク・カーンなど、ともに女性の局長を抜擢し、用途地域の見直しや交通社会実験の繰り返しによる12年にわたる地道な取組みを行い、タイムズスクエアの広場化やブルックリンの再開発などを通じてパブリックスペースを中心にまち全体を活性化させたと高い評価を得た。公と民が連携し、女性局長が活躍する2000年代のNYは、ジェイコブズ vs モーゼスを市民主義と官僚主義、女性性と男性性などとして捉える図式を過去のものにしたといえるかもしれない。

このNYの復活劇から東京はどう学ぶか。東京の開発期はジェイコブズが1958年にワシントン・スクエアパークの勝利を収める頃に始まり、1959年から67年までのオリンピック・都市基盤整備ではモーゼスも成し遂げなかった都心の連絡高速道路である首都高速道を掘割を利用してつくり上げた(そこには山田正男という、東京におけるモーゼスのような役割を果たした人物も思い浮かべることもできる)。

その後67年から79年までの革新都政による一時休止を経て、79年から95年までの多都心化(都庁新宿移転・臨海副都心)はさながらNYにおける50年代であり、行政主導の都市開発の最後の瞬間であった。都市博中止の青島や築地市場の豊洲移転延期の小池は現代のジェイコブズ(ただし、特段の観察も方法論も提示しない)なのかもしれない。2010年代の東京は集中投資の行われた1960年代のインフラを更新しなければならないという意味で、NYでいう1980年代にあたる。首都高速道路羽田線のように大規模改修を行っているプロジェクトもあれば、外郭環状道路の都内区間のように60年代に計画され、反対運動によって休止していた計画が復活しているものもある。

ロンドンもニューヨークも、2000年代半ばにオリンピック招致を通じて開発ヴィジョンの整理に成功した。東京はどうか。オリンピック招致には成功したものの、政治スキャンダルの連続で都市ヴィジョンを整理する機会は逃してしまった。そのせいだけでもないが、東京はまだモーゼス vs ジェイコブズの枠組みの渦中かもしれない。2000年代のブルームバーグのニューヨークのように、モーゼス vs ジェイコブズの対立を乗り越え、成熟したアーバンデザインの議論ができるようになるのは2030年代であろうか。

(ふじむら・りゅうじ/建築家、東京藝術大学准教授)

[初出:『SD2018』鹿島出版会, 2018]